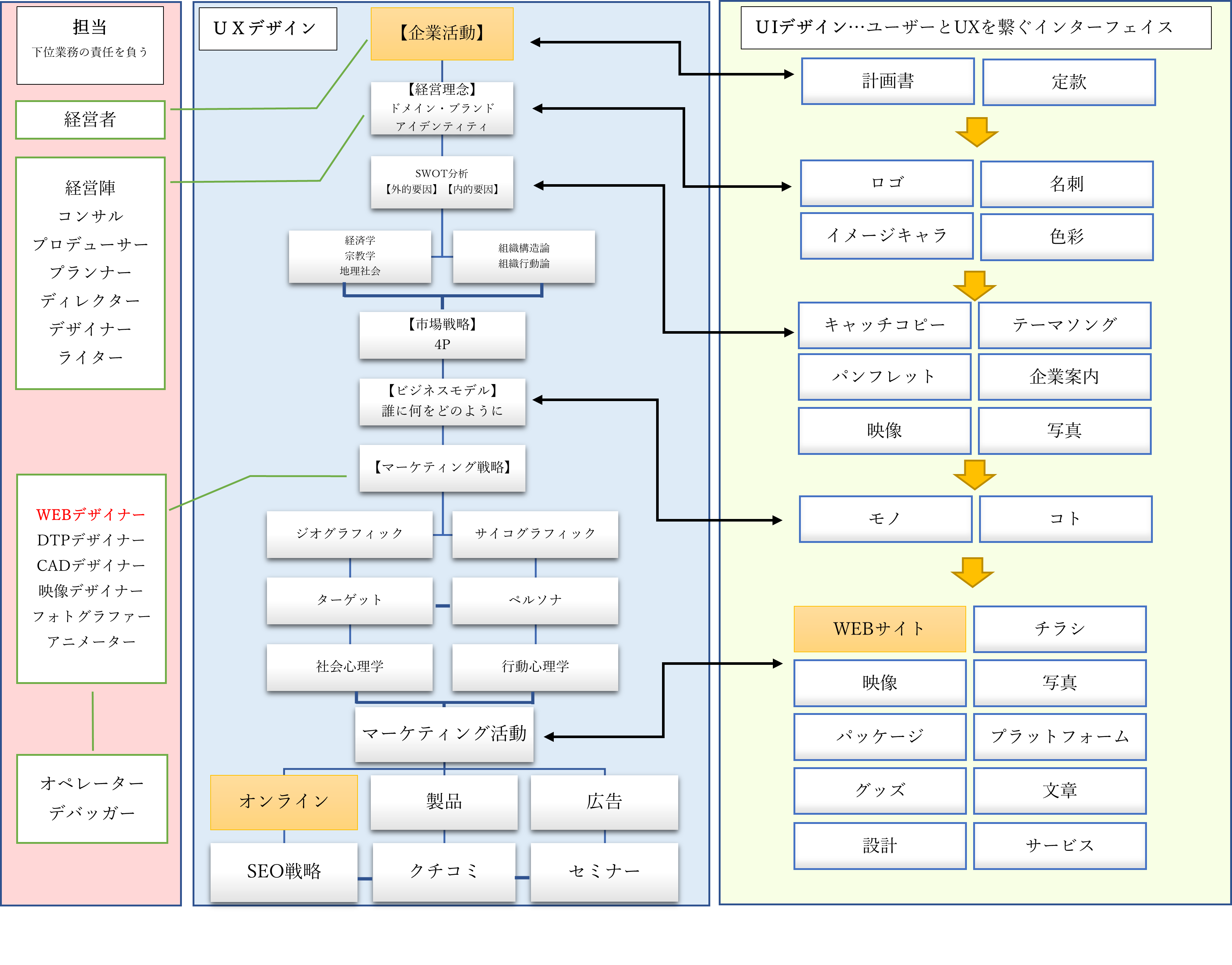

MIT人工知能研究所創設者の1人

人工知能の父:マーヴィン・ミンスキー

ユースレスボックスを取り上げた2つの理由

①Nスタ「キラキラドンキ特集」

2022年5月3日、Nスタにてドン・キホーテ新ブランド「キラキラドンキ」が紹介された。

10代をメイン顧客に据えたセレクトショップ形式の新ブランドである。

印象的だったのは10代女性へのインタビュー内容。

(キラキラドンキの感想は?)「Webと違って面倒くさくないから良い」

Web=面倒くさいもの?

現在のWebは効率を重視したものが主であるが、「効率が良い=面倒くさくない」ではなかった。

リアル店舗には「訪問する面倒臭さ」「会計の面倒臭さ」「期待した商品がない場合の面倒臭さ」が想定される。

しかし、それを上回るものが「知らない商品(=知らない価値観)を知れる」という機会創出。

Webサイトで探す時間、注文する時間は、「面倒くさい時間(無駄な時間)」であった。

現代の高いハードル「知らないものを知る」

TVを見てもネットで話題の記事や動画を取り上げたりと、未知に触れる機会は少なくなった。

突然話しかけてくる知らないオジサンも減った。

キーワードを知らなければ、Webを使った検索や辞書で調べるアクションもできない。

現代の価値観に照らし合わせると、「突然話しかけてくる知らないオジサン」=「面倒くさい」=「無駄なもの」となる。

であるならば、無駄と不要は違うのでは?

②坂本代表とのMTG「無駄は無駄ではない」

教育に関して相談させて頂いた際、坂本代表が仰っていた内容から。

無駄か無駄ではないか、外部からはわからない。

無駄なもの(非効率)を省いた最短ルートで、同じ人材は育たない。

ゲームも無駄なものであり、非効率的ではあるが、面倒くさいものではないと考えられる。

となると、「無駄」=「非効率」の中に「面倒くさくない要素」がある。

無駄なものとは何か?

| 養鶏場 | 鶏卵をより効率的に生産するため、養鶏場が生まれた。 しかし鶏はエサを食べるし糞もする。 鶏糞は産業廃棄物であり、大きな養鶏場では1日30tの鶏糞が発生。 年間数千万円の廃棄物処理費用が発生し、さらには悪臭や害虫関連の苦情も多い。 これらの対策のため、廃業する養鶏場も少なくない。 人のために効率化された養鶏場が、人のために潰される現状となっている。 |

| 農業 | 安定性を高め、効率的に栽培することを可能とした化学肥料。 しかし、世界農業機構発表の資料では全世界の土壌劣化は深刻な状態へ陥っている。 同じニンジン1つとっても、制約の厳しいEU諸国と日本では栄養素の量が違う。 日本のニンジンに含まれるビタミンは、EU諸国のニンジンの1/3しかない。 これは化学肥料による、土壌劣化が引き起こしたものとされている。 確かに生産面は効率化されたが、日本人の多くがサプリメントで栄養をとる時代となった。 |

| 脱炭素 | 人間は自然を切り開き産業革命を迎えた。 しかし、現在はSDGsとして破壊したものを再構築しようとしている。 カーボンニュートラル(脱炭素)もその1つ。 一方でミサイルを打ち上げ、侵略戦争をし、削減したCo2を上回る環境破壊を続けている。 世界規模の効率化を図った産業革命の傷を癒すため、現代人は多くの苦労を背負っている。 |

無駄=人間では?

人間目線で情報を羅列していくと、無駄なものとして同じ人間が上がってしまう。

しかし、人間が人間を切り捨てることは難しい。

情といった、愛おしさが勝ってしまう。

③生き物らしさ=①面倒くさいもの+②無駄なもの

①②の情報を組み合わせた際に、浮かび上がったのが生き物。

先人にはすでにこの問題に取り組んでいた科学者「マーヴィン・ミンスキー」がおり、それが冒頭のユースレスボックスへと繋がる。

ミンスキーは「役に立たない機械」を作るため「生き物らしさ」を与えた、無駄なロボットを作成。

より単純で、より生き物らしい構造。

スイッチを入れたら自動で切るだけの、アンドロイドの卵「ユースレスボックス」である。

彼がユースレスボックスを作った理由は諸説あるが、「知能が知的でないところから生まれる理由」の解明にあったと考えている。

生き物らしさとは何か?

| 身を守る | 外敵から身を守るための手段および動作を持ち合わせている |

| 人の働きかけに反応 | 外部からの接触に対し、インタラクティブに反応できる |

| 動作に音がしない | 例えば関節を動かすときに音がしない |

①で面倒くさいと言われたWebは生き物らしいのか?

現代のWebは高度に効率化された世界であり、ほんの20年ほど前のフロンティア感はない。

知能の育まれる楽しさがなく、情報が羅列した辞書という前提が成り立つ。

Webが面倒くさいと思われないためには、無駄な要素が必要なのかもしれない。

ミミズとWebサイトどちらが生き物らしいのか?

通常のWebサイトは生き物らしくない。

これは、植物に近いモジュール構造を成しているためと考えられる。

CVR率でもその傾向が伺えるが、LPのCVRが高い理由は双方向性を持つ点にある。

ユーザーの検索という動作に対し、直接的な回答を持つLPは、ミミズに近いくらいの生き物らしさを持っているのないだろうか。

現代のWebはシロツメクサ

参考:Global urban environmental change drives adaptation in white clover(Science)

Scienceではシロツメクサについての、興味深い論文が公開されている。

簡単に要約すると、都市のシロツメクサはモジュール構造の中で無駄を省き、垢ぬけていくという内容。

SEOに最適化されたキュレーションサイトが跋扈するWebもまた、洗練されて垢ぬけていったシロツメクサと同じなのかもしれない。