レイアウトに必要なものは「知識」と「判断基準」の2つ。

この2つがなければ、苦戦します。

今回はそんな「知識(スーパー)」「判断基準(チャーハン)」の2つをテーマに、起承転結の4工程で学んでみましょう。

起:人は秩序が好き

上記はどちらも海外の図書館風景です。

さて、「The Very Hungry Caterpillar」(はらぺこあおむし)の書籍を探しやすいのはどちらでしょう?

洋書しかない本棚、英語がわからない方でも、右側の図書館であれば探し出せると思いますが、ぜひ理由を単純に考えてみましょう。

「児童書カテゴリー」→「アルファベット順」で陳列されているため。

「児童書」の単語を知らなくとも、本棚の上や横の表紙でなんとなく判別できます。

日本国内の図書館、書店も同様に陳列(整理整頓)していますね。

図書館の本はなぜ整理されているの?

図書館の本は前述のとおり、整理(陳列)されていることで、探しやすくなっています。

また整然とした印象を与え、利用者への安心感・清潔感を付加価値として提供することが可能です。

高付加価値化と呼称されるものですが、物事には必ず理由があり、デザインに関しても全く同じことが言えます。

例えば、宇宙で使う機材に求められるのはファジー(不確・曖昧)。

故障が命とりになる宇宙では、ファジーであればあるほど、現地修理しやすくなります。

アルミホイルのような「カプトン」と呼ばれるシワのついた素材が宇宙では使われています。

これは修理しやすく、シワによって表面積に余裕を持たせる効果の実現です。

インストアマーチャンダイジング

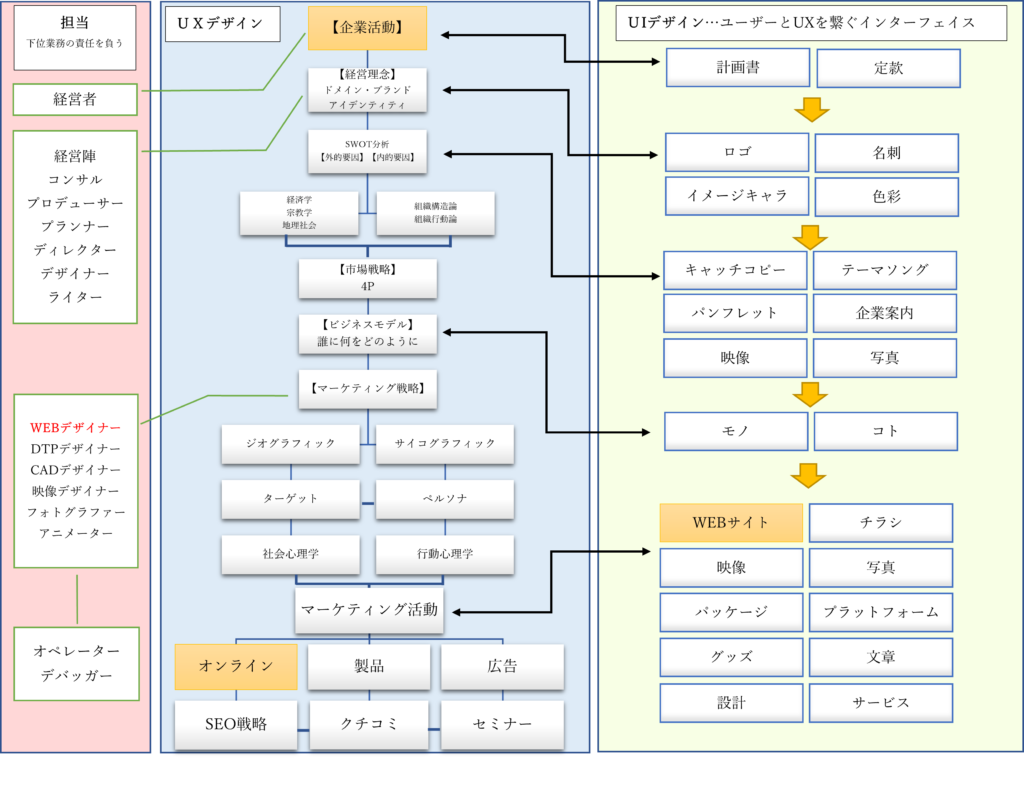

皆様が求める効果は、組織のPRや会員募集といった訴求力向上に尽きると存じます。

訴求力向上に必要な知識は、陳列です。

陳列とはISM(インストアマーチャンダイジング)という、科学的&統計的に算出された収益の最大化を目指すマーケティング手法。

スーパーマーケットを日頃利用している方はイメージしやすいと思います。

| ISMの一例 | 陳列方式 |

|---|---|

| エンド陳列 | ゴンドラ(商品棚)の一番端での陳列方法。 レジ横の棚もエンド陳列。 マグネット効果(集客効果)が期待でき、非計画購買を誘発する。 |

| ジャンブル陳列 | カゴなどに投げ込んで陳列する方法。 特売品などの陳列に向いている。 |

| ゴンドラ陳列 | 定番商品を主体に陳列し、多数のアイテムを顧客にアピールする方法。 スーパーのゴンドラはまさにこの陳列となっており、マーケティングのお手本。 |

| ボックス陳列 | 箱型の棚や台を用いた陳列方法。ユニクロなどの衣料品販売店がこの形式。 色やサイズなどのバリエーションをまとめてアピールできる。 |

①献立をイメージしながら歩いてもらう(問いかけ)

②野菜の購入割合が高い(ニーズ)

③キレイな配色で購買意欲促進

④季節感とフレッシュ感を与える

この4点が野菜売場、果物売場を入り口に配置する理由です。

「野菜→肉→魚→惣菜→レジ」の順序は、理想的な導線としてマニュアル化されています。

デザインには最適解がある

このISMをデザイン風に言い換えたものが、本日お伝えするレイアウトデザイン。

デザインにはセンスが必要と誤解されがちですが、「センス=経験×知識」であり、数式のようなエレガントな証明が可能です。

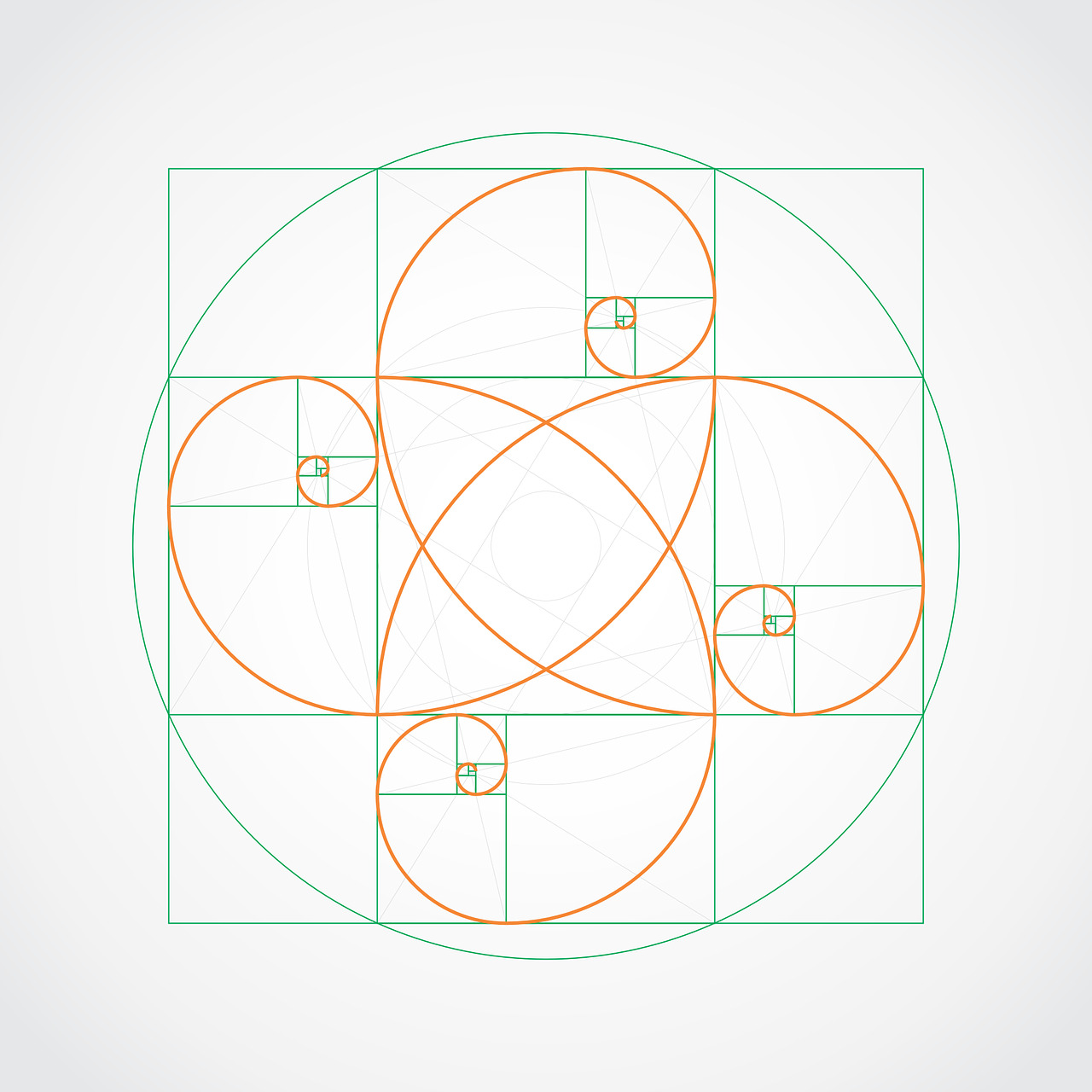

例えばモナリザやアップルのロゴは、フィボナッチ数列を用いたデザイン。

レオナルド・ダヴィンチが得意としていた自然法則に則った手法であり、「黄金比」と呼ばれるロゴデザインの鉄則です。

ここまでのまとめ:陳列(整理整頓)=マーケティング=科学&統計→デザイン

承:レイアウトの最適解

6つのパターンを使い分ける

よく使用される「横長レイアウトの黄金パターン6種」に当てはめて作成すると、初心者でも簡単にプロっぽいレイアウトデザインを使いこなせます。

| ①グリッド | 格子状(グリッド)に区切り、グリッドにあわせて配置する手法。 まとまりを感じさせ、整然とした印象や安定感を与える。 ゴンドラ陳列そのものです。 |

| ②シンメトリー | 上下or左右対称の形になるように配置する手法。 バランスのとれた安定感+インパクトを与える。 こちらもゴンドラ陳列の手法。 |

| ③グルーピング | 情報をグループ毎に配置する手法。 情報伝達の速度を上げ、理解度を深めさせる。 ボックス陳列同様の効果を齎します。 |

| ④コントラスト | 主役と脇役を対比させ、強弱をつける手法。 迫力とメリハリを生む。 ファッション誌に多いレイアウトで、エンド陳列+ボックス陳列の効果を齎します。 |

| ⑤反復 | 複数要素をルールに基づいて同じように配置する手法。 統一感が生まれ、情報を把握しやすくなる。 オンラインショッピング等に多いレイアウトで、ゴンドラ陳列+ジャンブル陳列の手法。 |

| ⑥余白 | 主役となる要素を際立たせるための手法。 強調ポイントを強く印象に残すことができる。 美術館の広告等に多いレイアウトで、エンド陳列の効果を齎します。 |

最新の研究分析から学ぶ5つのポイント

分析調査を行うTableauという米国企業では、最新の研究成果を公表しています。

今回はレイアウトにも重要なアイトラッキング(視線追跡)の研究成果をご紹介。

人に見てもらうためのコツですが、実は下記5つのポイントに気を使うだけで改善します。

| ①大きな数字が注目を集める | フォントの大きい数字が注目されやすいことを指します。 非常に大きな数字が表示されると、人々の視線が数字に集中していました。 さらに特筆すべきは、数字に注目した人達の大半が、表示されてすぐに数字を見ていたということです。 |

| ②同じようなアイテムが続くと興味が薄れる | 同じ形式のアイテムが繰り返されると最初は強い興味を示しますが、次第に興味を失っていきました。 視線が左から右、上から下へと進むにつれて注目度が薄れ、被験者が最も注目したのは一番上や一番左に配置されたアイテムです。 アイテムを表示する順序が非常に重要であることを示しています。 |

| ③人は人が好き | 人型が表示されると、人は思わず見てしまいます。 脳の構造によるもので、閲覧者は皆、人の形をしたアイテムに例外なく注目したのです。 つまり人の写真や人の形をしたアイテムを賢く使う必要があります。 人に注目が集まることは確かなのですから、人型のアイテムによって閲覧者の関心を不要に奪わないよう注意しましょう。 |

| ④コントラストを明確にする | 特にコントラストの強い部分は道しるべのような役割を果たしているということがわかりました。 人は高コントラストの部分から別の高コントラストの部分へと視線を移す傾向があります。 まるで子供が点と点を結んで絵を描くように、特定の場所を高コントラストにすることによって、閲覧者の視点を操ることができるのです。 |

| ⑤形状は機能の一部 | 人は形状(三角形、格子、円柱)を目で追う性質を持っています。 人間は本能的に情報を求めます。 何かを初めて目にするとき、見たものから情報を得ようとする心理が働くため、真っ先に形状を見るのです。 |

2つの理論を組み合わせた実例を見てみよう

参考:https://ssl4.eir-parts.net/doc/5070/ir_material_for_fiscal_ym/95891/00.pdf

上記URLはGoodpatch社の企業プレゼンテーション資料です。

レイアウトの黄金パターン+視線誘導を見事に融合させた、お手本に相応しい資料。

写真を多用し、どのような人が働いているのか、どのような環境なのか等、閲覧者のイメージ解像度をあげており、採用活動にも効果を齎しています。

つまり?

ここまでの内容は「必要なものを、腹八分目で」、この一文に尽きます。

お子様やパートナーへのお弁当を思い出してください。

部活で疲れているだろうから豚肉を使おう。

食材が悪くならないように梅を入れよう。

夏バテ気味だから、彩りで食欲を回復させよう。

食事を楽しめるようにキャラ弁にしよう。

午後眠くならないよう少し量を抑えよう。

お弁当1つをとっても、気遣いという愛情がふんだんに盛り込まれています。

この気遣いこそが、レイアウトの根幹です。

スーパで見切り品を大量に買い込んでしまい、廃棄ロスを出してしまう方は、ちょっと抑えることがポイントです。

それでは、エレファントではなくエレガントを心がけ、レイアウト作成を行ってみましょう。

転:スーパーをお手本にレイアウトを作ってみよう

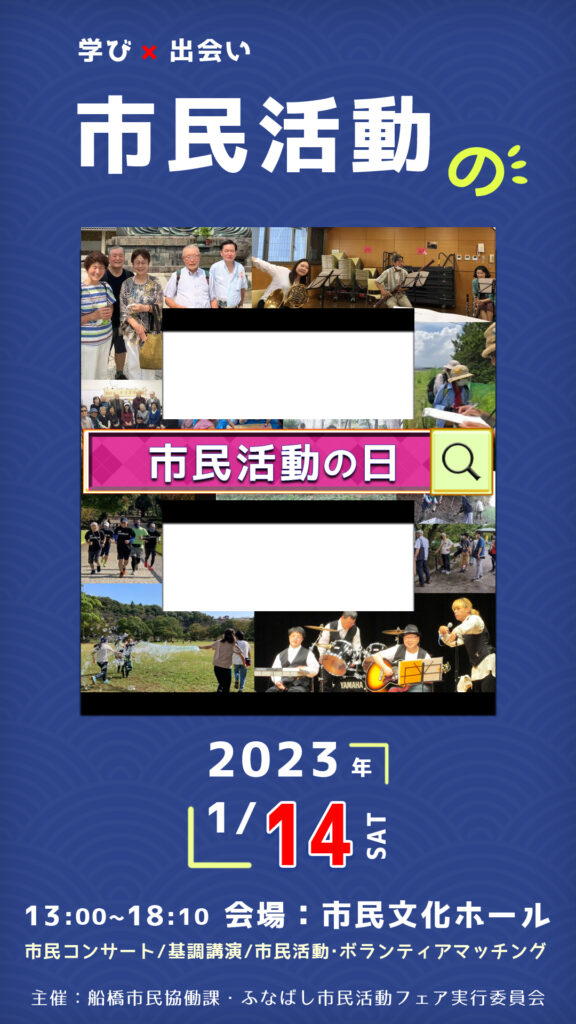

①看板を作る

皆様の団体組織という、いわば建物は出来上がっておりますので、遠目でもわかるように看板を作りましょう。

レイアウトではこれを表紙と呼びます。

余白のレイアウトを使うことが多いですが、ロゴや画像を添えたコントラストやシンメトリーは、表紙から楽しい気分にさせてくれます。

看板ですので、文字の形(フォント)も団体イメージ合ったものを使いましょうね。

数字は大きく、漢字は気持ち大きめに。

同じ文面でも、ちょっとした気遣いで読みやすさとリズムが生まれます。

②案内図を作る

上記「こまつや」様のように、スーパーの入り口にはフロアマップ(売場案内図)が設置されています。

この案内図がレイアウトでは目次となります。

スーパーの売場順序と同様に、目次にも導線を設定しましょう。

ワンウェイコントロールを用いて計画的に情報の順序を策定します。

IKEA様等で使われるISMの1つ。計画的に導線を設計し、「ついで買い」を促す施策。

資料としてのレイアウトも、ワンウェイを用いて計画的に情報展開すると効果的です。

③エンド陳列を行う

スーパーには案内図通りに、売場が設置されています。

まずはスーパーを見倣い、野菜売場のエンド陳列にあたる「見出しページ」から作成してみましょう。

ビタミンカラーを用いると意欲促進効果を生み、警告色を使うと危機管理本能が刺激されます。

どちらも、差し色程度のさりげなさがポイントです。

サンプルでは数字を大きく、補足を中程度に、引用元を小さく記載しています。

これは情報の優先順位を相手に伝える手法です。

④ゴンドラ陳列を行う

エンド陳列が済んだら、続いてはゴンドラ陳列を参考に内容を追加していきます。

シンメトリーやグリッド、グルーピング、コントラスト、反復を使い、ページを作成していくとリズムが生まれやすくなります。

サンプルでは中央から視線を大きく動かすことなく、自然にページ移動ができる作りにしています。

これは読み手のストレスを軽減させる手法です。

1頁あたりの文章量を削減しているのも、ストレス緩和のためですね。

⑤レジを設置する

スーパーでは商品入手という目的に対し、レジというクロージング機能を設置しています。コロナ禍で無人レジも増えました。

レイアウトにおいても、クロージング機能は設けてあげるのが優しさです。

募集を目的とした資料であれば、求人ページへのアクセス方法。

会社説明を目的とした資料であれば、企業の最新情報が確認できるページへのアクセス方法。

レッスン等であれば、復習用教材や他カリキュラムへのアクセス方法を掲示します。

よくやってしまうのが「購入はコチラ」「詳細はコチラ」といった、雑なクロージング。

通販番組では必ず語りかけるクロージングを行うように、資料のクロージングも当事者として動いてもらう文言を策定します。

スーパーの陳列やレイアウトも、全ては当事者になってもらうための工夫です。

結:良し悪しの判断基準=チャーハン

繁盛店のチャーハンは薄味だそうです。

これは1皿食べ終わったときに、「美味しい」という満足感を引き出すため。

若干量が少ないのも、「また食べたい」と思わせる施策です。

味が濃くて、量が多いチャーハンは「塩辛い」「多い」「もたれる」といったマイナス点が総評として刻まれてしまうものです。

資料についても同じで、「胃もたれしない情報量」「濃すぎない内容」が良し悪しの判断基準となります。

ビュッフェやバイキングで、山盛りに揚げ物をとってしまう方はご注意を。

是非、おいしいチャーハンを食べてください。