ホームページ欲しい?

Webサイト制作をご依頼頂いている中、大変心苦しいのですが…

そもそもホームページ(Webサイト)は必要なのでしょうか?

0か1かで判断した場合、もちろん必要となるのですが、不要なご依頼者様が意外と多いものです。

①そのサイト必要?

Webサイトにリソース(お金・時間)を割くよりも、近所の居酒屋でお酒を飲むことで利益が上がる方々がおります。

地域密着型のお店が代表的で、SNSやWebサイトを用い万人にPRするより、近所づきあいの中でコミュニケーションをとったほうが、遙かに効果的な場面が多々あるのです。

紹介やクチコミだけで経営が成り立つのであれば、それに越したことはありません。

ちなみに、危ういご依頼の発注理由は下記の通り。

危ういWebサイトの発注事例:

(ア)感染症蔓延による売上減を巻き返したい

(イ)他社がHPを持っているので、自分も欲しい

(ウ)〇〇塾でオススメされた

(ア)に関しては、新たな事業を始めるにあたって必要など、最適な判断も存在します。

ただし、社会情勢を変えるほどの力はWebサイトにありません。

行動様式を変えなければ売上減を巻き返せないのであれば、Webサイトを作っても無駄に終わります。

(イ)(ウ)の理由でご依頼される方には、危なすぎるので一度STOPをかけています。

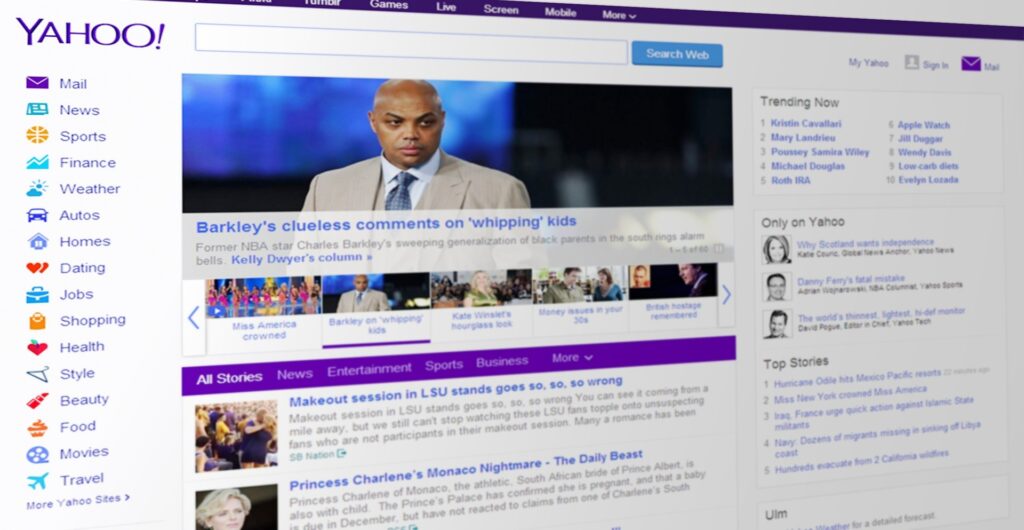

②そのデザイン像は正しい?

①の発注例(イ)(ウ)に関して、掘り下げてヒアリングした際に出てくるターゲット像は、「地域住民」「男性」「女性」などなど。

このように商品サービスとマッチしていない、そもそもターゲットを考えていないことが多々あり、とてもアバウトなままホームページの発注に至っています。

そのためデザインに関して「Amazon」っぽく、「大手居酒屋」っぽくなど、自社の商品サービスと無関係、ターゲット層と合わないものをご依頼されがちです。

ターゲットや市場分析がなされていないので、仕方のないことではありますが…

ターゲットが先かホームページが先か

私がお世話になっているコンサル会社の社長様は、失敗する理由は「市場調査の不足」にあると仰っています。

自分自身も失敗経験は山ほどあり、「市場調査の不足」によって出した損失は恥ずかしくて言えない額です。

上記「市場調査」や「ターゲット分析」を疎かにすると成功確率が低くなることは経営塾等でも教わる内容なのですが、それを無視してホームページ作成へ突き進んでしまう理由があります。

調査分析しない理由:

(ア)自分、商品、サービスへの絶対的自身

(イ)何も知らない方が、何故かご依頼者のコンサルについている

(ア)に関しては大アタリする可能性もあり、心が折れずリソースが続く限りチャレンジできるので、やってみてもいいと個人的には思います。

(イ)は、洗脳されているような印象を受けました。

経営どころか、Webもデザインも知らないコンサル様?が良いように経営者様を操作し、結果としてチャンスを失わせてしまっていました。

実際のご依頼者様の比較

約2年前のことです。

同時期にご依頼を受けたお客様で、両者ともハンドメイド作品の販売をしたいという経営者様がいらっしゃいました。

A様:

最初はターゲットや市場ニーズも考えてはいなかったのですが、アドバイス後に独学で勉強。

デザインや出品先に関してもこちらにお任せくださる方でした。

ご自身の作品に対して、本当に売れるのか半信半疑でもありました。

B様:

ターゲットや市場ニーズを考えていなかった点は同じですが、アドバイス後にコンサル様?からの強い意向もあり、最終的にデザインや出品先はコンサル様のご指定となりました。

またご自身の作品は受賞歴もあり、並々ならぬ自信をお持ちの方でした。

さて、納品時のWebサイトですが、見栄えやクオリティはB様の方が高いものに仕上がったのです。

A様への納品サイト:

飾りすぎず、アバウトな印象を残した、手作り感のあるWebサイト。

Webサイトの更新契約も頂き、月に1度はMTGを重ねる。

オンライン出品先はニッチなハンドメイド特化型サイト。

B様への納品サイト:

トレンドやアート性を取り入れた、高級感ある美しい見栄えのWebサイト。

Webサイトの更新はご自身およびコンサル様が行う。

オンライン出品先は最大手の販売サイト。

2年後どちらが売れたか?

2年間両者を追ってきましたが、現在の結果は下記の通りです。

A様の2年後:

納品から1か月後に出品先で売れ始め、半年後には地域密着の実店舗もOPEN。

コアなファン層を地元と全国で獲得。

現在は日本全国から制作のご依頼が届き、オンラインの出品先でもコンスタントに売れる状況が続く。

B様の2年後:

販売数は0点のまま。お客様からの制作依頼もなし。

もちろんA様の勉強家かつ努力家な面が好影響を及ぼした結果であり、B様も大アタリを引く可能性は十分存在します。

しかし、結果が出ないためB様のモチベーションは低下したことでしょう。

それでもコンサル様の意向に従っておりますので、何か策を用意されているのだと思います。

ホームページ=売れるは間違い

創業手続きをすると「ホームページを作るように」と言われがちで、確かに間違いではありません。

しかし順序を間違えると、前述のA様B様のように同じリソース(お金・時間)を消費し、全く違う結果を齎してしまいます。

お客様を想像せず、ただホームページを作ったとしても、そこに効果がないのです。

ターゲットを深堀していくと冒頭の「ホームページって必要?」という壁にぶちあたります。

「Webによる広範囲ターゲットへの訴求」or「地域密着ターゲットへの訴求」

このように天秤にのせ比較することで、はじめて本当に必要なのかが見えてきます。

キレイなデザイン=売れるは間違い

新人時代の大きな過ちですが、他社より優れたデザイン、機能性があれば結果は出ると信じていました。

お世話になっているコンサル様に言わせると、「これはプレイヤー思考であり、失敗する経営者の特徴」だそうです。

失敗する経営者の特徴:

①知識が備わっていない

②数字で物事を捉えにくい

③プレイヤー意識が強く、経営者としての自覚が足りない

成功する経営者の特徴:

①事前に経営を学んでいる

②費用を把握し数字に強い

③継続する力が備わっている

デザイナーの仕事は、成果を齎す道具を作ることであり、若干の経営者視点が必要不可欠です。

クライアントの要望により、その点を無視しなければならない事例も数多く存在しますが、本来の目的はターゲットに届く設計を行うこと。

良いデザインであると判断するのは製作者やクライントではなく、利用者であることが理想といえます。

業務の性質上、とても難しいことですが…

広告化学を学ぶ

下記は2008年の研究発表内容です。

広告の視点からのホームページ(特にトップ画面)の評価要因と、広告としての効果を向上させる制作的課題の研究

2022年現在でも内容として大いに参考になり、Webサイト制作での答えとなる部分が多々掲載されています。

結論として、ホームページに必要なものは下記5項目です。

情報満足 価格理解 納得性 デザインカ 共感性

「デザイン力」=「キレイなデザイン」ではありませんので、ぜひ新人時代の過ちを繰り返さないようにご参考ください。