メダカ大量死の原因はアンモニア

メダカを飼い始めて早いもので2か月。

すくすくと育つ個体がいる一方、一時的にメダカやエビが激減する事態に遭遇。

調査の結果、死滅原因は水槽内のアンモニア。

エサの食べ残しから始まり、亡骸からアンモニアが大量発生、結果激減するという悪循環に陥っていました。

アンモニアは窒素と水素の化合物であり、毒性があるため劇物に指定されています。

水によく溶ける性質があり水溶液として使用されることも多いのですが、水生物にとっては毒です。

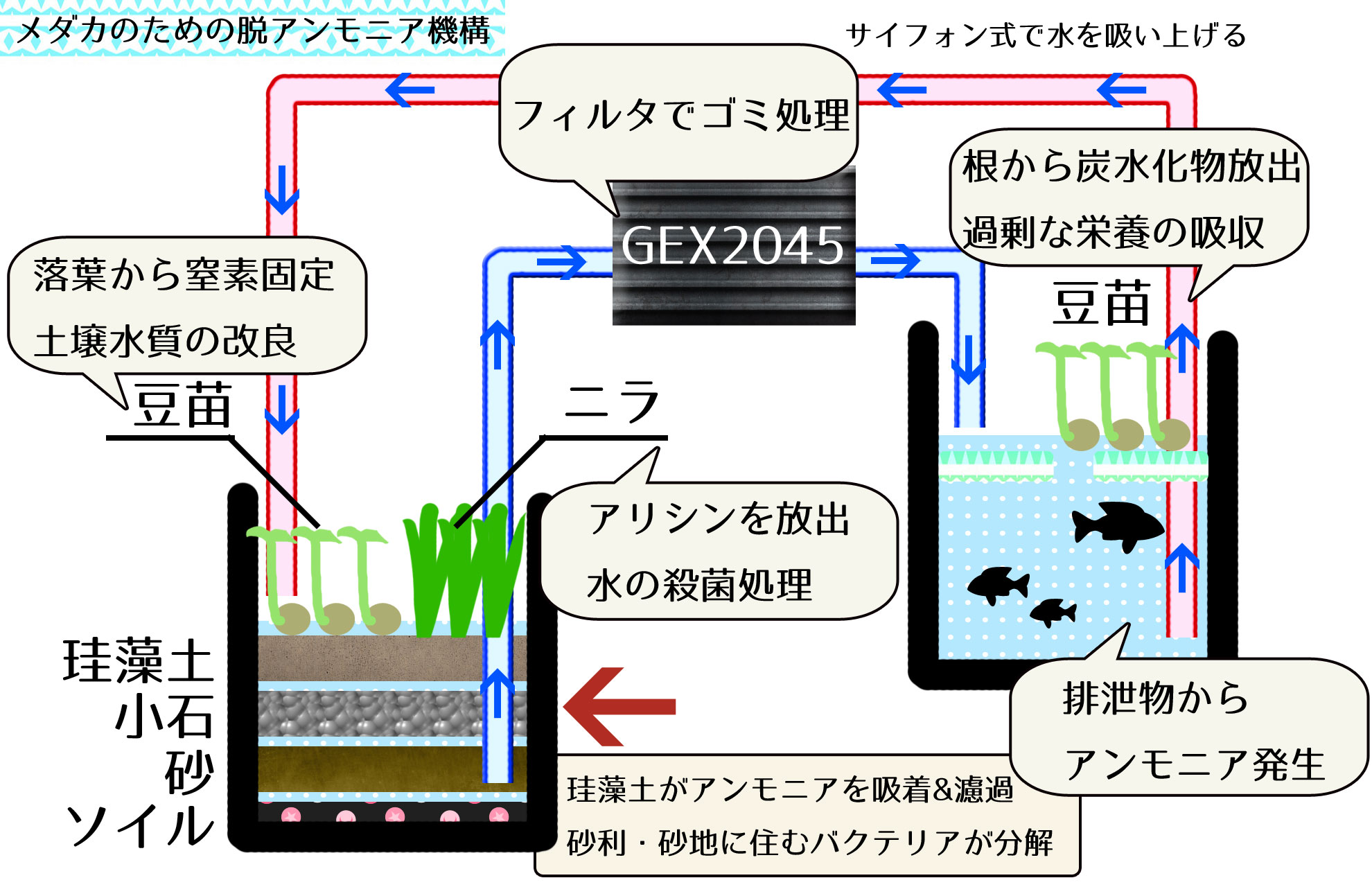

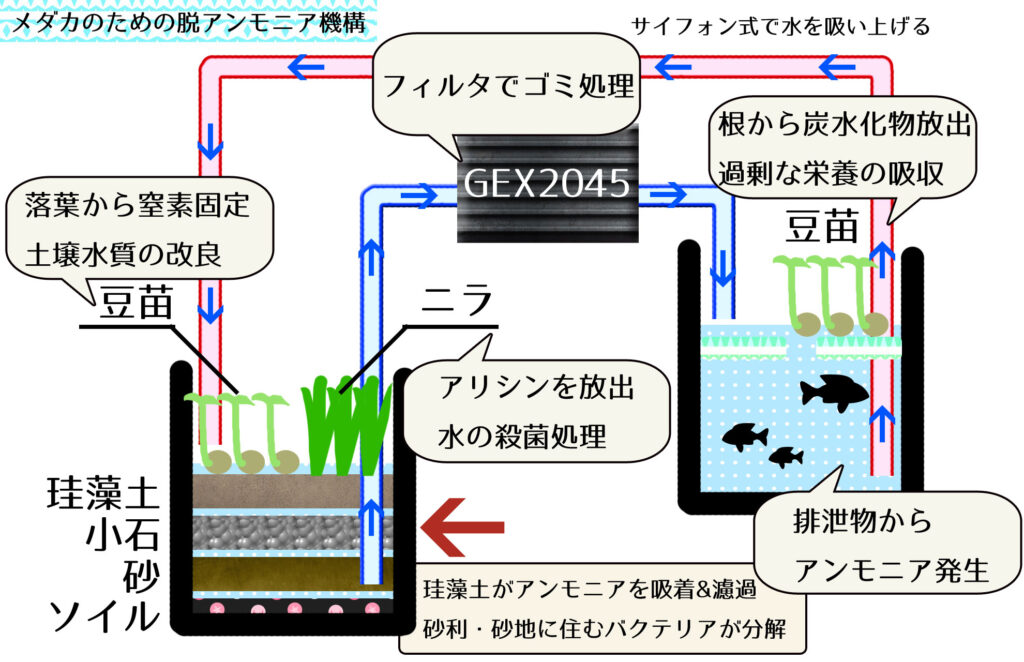

都度発生するアンモニアを除去する

兵庫県立加古川東高等学校の研究チームが発表した論文。

学校のプールで発生する有害物質クロラミンの発生原因であるアンモニアを、地元企業の力を借り除去する研究を行ったそうで、非常に興味深い内容が記録されている。

市販の珪藻土でも効果はあるが、より吸収量を上げるためにはゼオライトを混合する必要があるとのこと。

実はこの混合製品、珪藻土壁材として家の壁紙にも使用されています。

壁紙を剝がそうと考えたのですが、敷金返ってこないので保留としました。

除去しきれなかったアンモニアを分解する

アンモニア除去には2つの方法があり、1つは前述の珪藻土等を利用した物理化学的方法。

しかしながら、吸着した物質は再拡散の問題があるため完全解決には至らない。

そこでもう1つの微生物的方法を用いて硝化➡脱窒の2工程で無害な窒素へと変換する。

一朝一夕では微生物が繁殖しないため、濾過水槽内に珪藻土・小石・砂・ソイルを補充。

物理化学的方法で微生物繁殖までの期間は吸着処理を行うこととした。

珪藻土・小石・砂・ソイルで作られた土壌にバクテリアが繁殖していき、アンモニアの分解によって発生する窒素は豆苗が吸収、炭水化物へ変換してくれる。

土壌には貝殻も入れ、カルシウムも提供してくるようになった。

ニトロソモナス属(アンモニア硝化菌)とニトロバクター属(亜硝酸硝化菌)が増えれば、アンモニア問題は一気に解決する。

メダカの健康を促進し丈夫な身体を作る

水槽内で植物を育成する際の問題点はカビの発生。

これを防止するためアリシンの殺菌作用を利用。

カビやピロリ菌などの病原菌構成タンパク質と直接結合することにより、殺菌効果を示すと考えられているそうです。

アリシン(硫化アリル)はニンニク、ニラ、タマネギに含まれる成分で独特の強い香りを発します。

海外では金魚の松かさ病、寄生虫症、穴あきなどの病気に対する治療薬としても用いられ、抗菌作用や抗寄生虫作用、食欲増進効果、消化促進効果も期待できる成分。

しかしニンニクを丸ごといれるわけにはいかないので、濾過水槽内でニラの栽培を開始。

アリシン特有の強い香りが種まきの時点から発生しカビを抑制、メダカたちに良い効果を与えてくれているようです。

メダカが喜ぶ炭水化物を生成する

廃れた土地でもマメは育ち、次第に土壌を改良。

これはマメ科特有の窒素固定による産物であり、根粒菌と共生するための特質です。

根から炭水化物を放出し、根粒菌を呼び寄せ共存関係に至り、空気中の窒素を吸収して枯れるとともに植物が育ちやすい土壌を生成します。

これを利用し濾過水槽内では土壌の改良を豆苗に担ってもらうこととしました。

上記研究論文内では魚類における炭水化物の有用性が記されており、マメ科が根から分泌するグルコースとフルクトースは魚類にとって重要な役割をもつとみなされている。

メダカ育成のためにも上記2種の炭水化物は外せないため、水槽上部に浮島を作り、根を水中に伸ばす仕組みを作成。

水槽内に炭水化物が充填されるようになった。

除去しきれなかったゴミを排除する

珪藻土・小石・砂・ソイルを経ても希に取り切れないゴミが発生することを考え、フィルター(GEX2045)を設置。

このフィルター内でもバクテリアは繁殖するため、濾過機構として二段構えの構造となった。