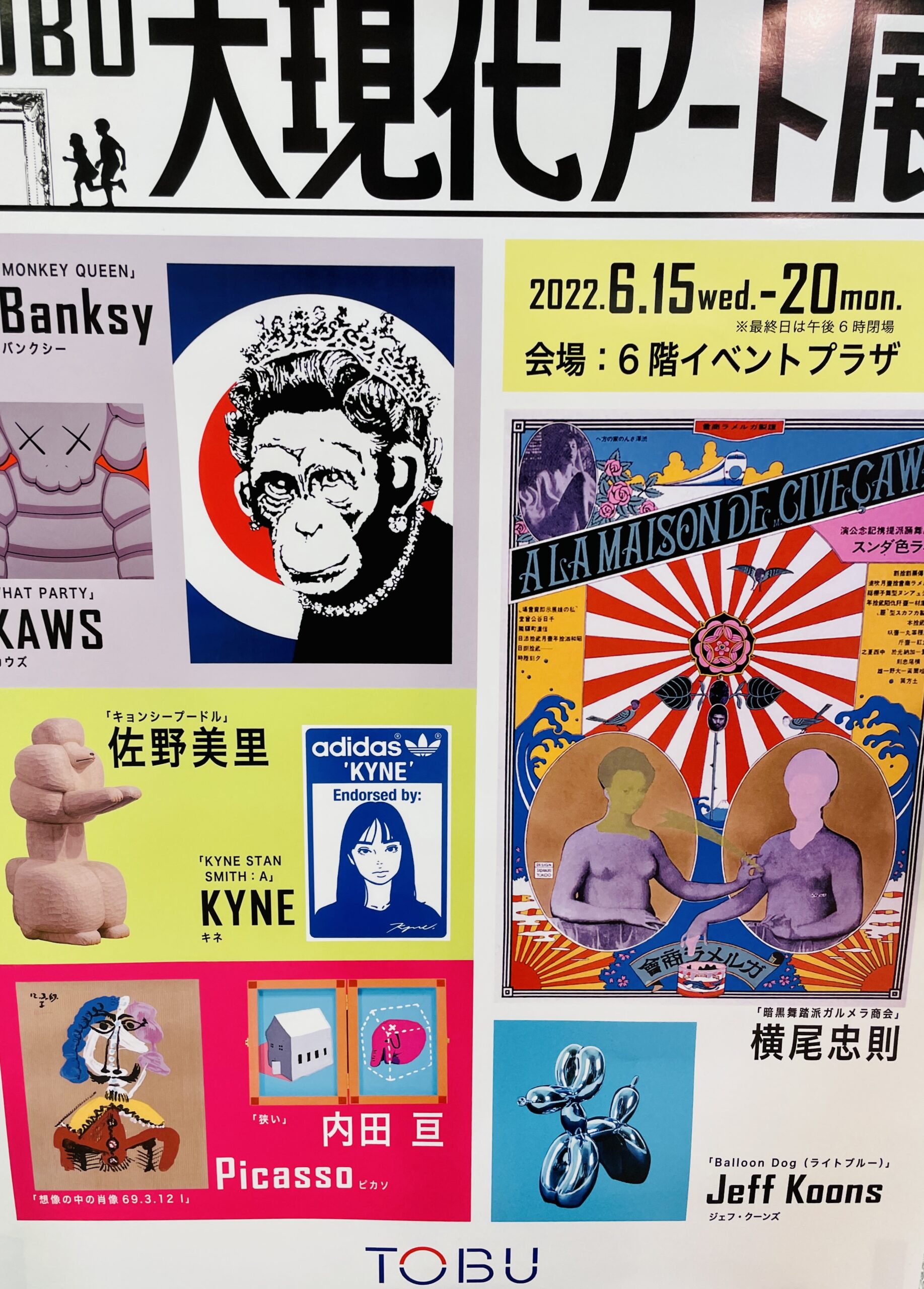

東武「大現代アート展」

2022年6月15日(水)~20日(月)

「大現代アート展」

社会に認知されるまで何枚の絵を描けばいい?

イラストレーターを目指す人、芸術家を目指す人。

夢を追いかけるのに早いも遅いも無いとは言いますが、果たして作品が社会に認知されるまで、どれくらいの枚数を描けばよいのでしょうか?

この回答は、ギャラリーハイヒールの代表様から頂きました。

正解は2,000枚~。

1~2日で1枚の作品を世に出せるなら、おおよそ10年。

しかし、そんな簡単に描けるわけもなく、中央値で20年はかかるそうです。

これからイラストレーターを目指す方は、中央値20年の修業期間が待っていると知っても尚、目指せるでしょうか?

1人の画家が育つまでの費用は〇〇円

約20年かかる修業期間。

では、1人の画家(日本画)が1人前になるまでにかかる費用はいくらでしょう?

画家を目指している方は、これまで自分に投資した金額を思い出すと比較しやすいかと存じます。

こちらの回答もギャラリーハイヒール代表様から。

この代表様、博識且つ、芸術に対して真摯に全力で向き合っている方です。

正解は2億円~。

日本画等では画材に岩絵具を使うのですが、これは1粒100万円以上の宝石を砕いて作り出したりもします。

画材以外にも展覧会費用や生活費などなど。

とにかく作品作りにお金がかかるのです。

これまでの投資額が100万円程度だった方は、残り1億9900万円を自己投資できるでしょうか?

芸術とは何か?

この問いに答えられる人は、そう多くはないと思います。

「わからないことを楽しむ」、見る側の答えとして私が教わったのはコレでした。

日本人の多くが、「師に従事し、長い歳月をかけ習得するもの」が芸術と認知しています。

所謂「時間をかけて作ったもの」=「素晴らしい」の精神です。

残業する人が偉い風潮ありましたよね?

これは、芸術ではなく工芸品の在り方です。

「芸術とは何か?」に対する作り手&見る側への回答の1つが、「既成概念をぶち壊すもの」となります。

芸術家への最大の誉め言葉

「キレイですね」「うまいですね」「すごいですね」「面白いですね」「応援してます」などなど。

クリエイティブに活動している方は、誉め言葉として上記の言葉を受け取ることも多いと思います。

では、芸術家が一番喜ぶ誉め言葉は何でしょうか?

「こんなの芸術じゃない」

この言葉こそ、既成概念をぶち壊す芸術に対する正しい評価となります。

新しい価値を提示し、概念を作り出す。

それをできるのが本物の芸術家でしょう。

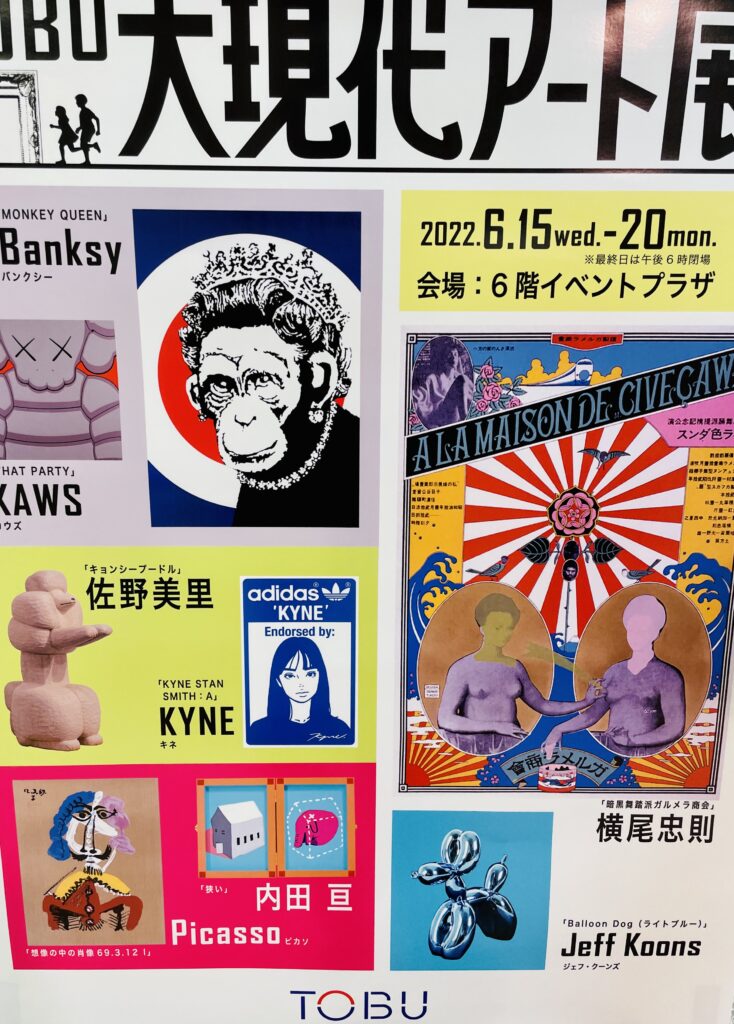

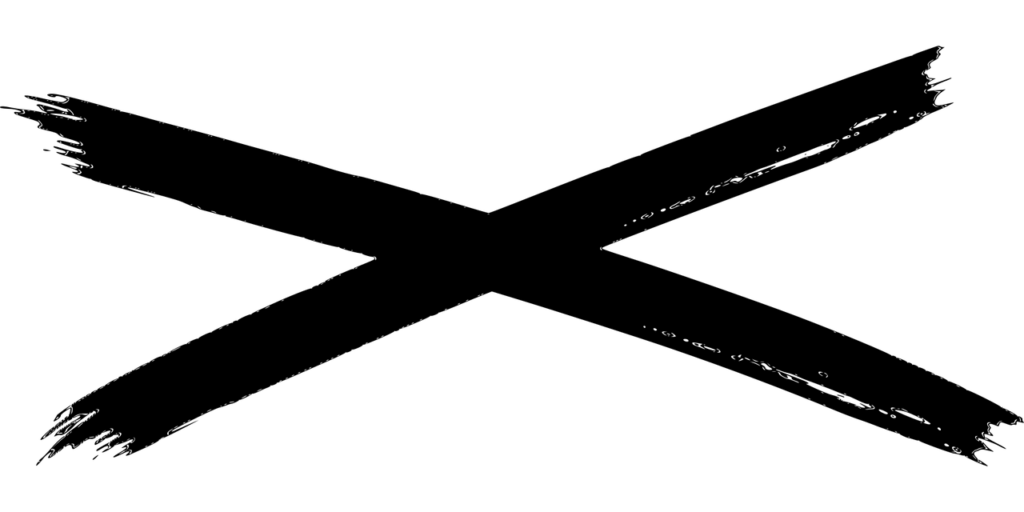

価値をぶち壊す芸術家:ロッカクアヤコ

個人的に好きな「ロッカクアヤコ」さん。

単純に絵として美しく、可愛らしく、エネルギッシュな色彩が魅力です。

以降の内容はほぼ全てギャラリーハイヒール代表様の受け売りです。

ロッカクアヤコさんの特徴は、段ボールに絵を描き販売する所。

この真意は何でしょうか?

使い古しの段ボールにいくら出す?

皆様は使い古しの段ボールに、何円出せますか?

大抵の方がゴミとして認知しており、そのままゴミ捨て場に持っていくでしょう。

誰かが使った段ボールを数百万円で買い取ることなどありません。

ゴミに絵を描き、価値を創造する。

ロッカクアヤコさんのテーマです。

ロッカクアヤコさんの作品は、ほんの数年前は40万円程度でしたが、2022年現在は約1,000万円ほどの価値を持っています。

つまり世間がゴミと見做すものに、1,000万円の価値を作っています。

それができなければ芸術家としての価値など無いと、自ら率先して棘の道を突き進んだ偉大な芸術家です。

金の延べ棒に絵を描いて販売しても、ついた値段は金の価値なのか、絵の価値なのかわかりませんよね。

真偽をぶち壊す芸術家:KAWS

ファッション好きな方は誰もが知る、KAWS(カウズ)さん。

ユニクロとのコラボにより、日本でも有名になりました。

スヌーピーやピノキオ、鉄腕アトムなど、著名なキャラをクール且つキュートにリデザインしています。

オシャレで愛嬌溢れる作風が人気で、高校生がグッズを鞄に着けていたりしますね。

ちなみにペインティング作品は2016年、約5千万円の値がつきました。

昨今の高校生はお目が高いですね…

×印の理由

KAWSさんの作品における特徴は×印。

例えばスヌーピーの目が×になっているのは、スヌーピーの偽物である証。

そしてKAWS作品としては本物であることの証です。

さらにKAWSさんの立体作品は木工や彫像ではなく、プラスチック。

木工芸術、ブロンズ彫刻は芸術品ですが、プラスチック材質である時点で人は玩具として認知します。

それでもKAWS作品としては本物です。

では、そのプラスチック作品が2個製造されたら、どちらが本物でしょうか?

どちらも偽物でしょうか?それともどちらも本物でしょうか?

大抵の方が複数存在する時点で価値を低く見積もります。

この真偽のテーマを追求し続けるKAWSさんを芸術界は無視することができず、現代の偉大な芸術家として認知されるようになりました。

その証拠に2006年KAWSさんが発表した作品は6万円、今では同作品に600万円の値がついています。

1点物に価値があるという固定概念に生きる我々にとって、このテ-マは重い意味を持ちます。

人生で1枚しか手に入らない新卒カードって本物の価値がありますか?

芸術の価値を答えられるか?

人は評価するのが大好きです。

美術館に行くと様々な論議が聞こえてきます。

「この作品は〇〇だから、〇〇円の価値がある。」

アンディ・ウォーホルと並ぶ巨匠、草間彌生さんを知らない方はいないでしょうが、1960年頃の作品価値は10万~20万円程度。

今では最低1,000万円です。

当時、多くの方が草間彌生さんの作品を「気持ち悪い」と忌避していました。

タダでもいらないと言われたそうです。

さて、当時美術館や個展で議論していた方々は、草間彌生さんの作品価値を理解できていたと言えるのでしょうか?

1つ言えるのは、芸術の価値を答えられる人はウソつきです。

ピカソがガムを張り付けたカンバスに数億円の値段がついた逸話がありますが、この時点で価値の議論に意味がないことが示されています。

ピカソやシェークスピアなど、歴史に残る芸術家の一部は営業センスも合わせもっていますね。

価値は変化する

需要と供給。

義務教育の中で学ぶ用語ですが、芸術においてもその原理から外れることはありません。

例えば草間彌生さんが爆発的に売れたのは、ルイヴィトンとのコラボから。

今でもコラボしており、その度にニュースになりますね。

このコラボで海外のセレブ達が草間彌生さんの作品をコレクションし始めます。

結果どんどん価値が暴騰。

セレブが愛する草間彌生さんという属性を見た多くの日本人が、草間彌生さんの作品は素晴らしいと手の平を返しました。

まさに需要と供給のお手本的現象です。

セレブ達が買い漁った結果、作品価値の高騰が止まらず、最低でも1,000万円という現在の価値に置き換わったのです。

時代遅れの日本市場

2022年現在、美術市場はほぼ現代アートに置き換わりました。

30年ほど前からアメリカでは現代アートへの置換が起きており、日本はすでに30年遅れた国となっています。

美術市場でも日本は全体の約2%。

すでに見向きもされていません。

日本では若手というだけで相当低く見積もられますし、歓迎されません。

これは海外市場と真逆の動きです。

海外市場では、他にないことをやっている人は素晴らしいのです。

もちろん、若ければ若いほど伸びしろがあるので大歓迎されます。

そんな実情を知る日本の若手アーティストにとって、日本に何の価値もないことは誰もが想像できるでしょう。

なぜ芸術の世界でも年功序列やってるの?って思いますよね。

ただし海外市場は猛者揃いですので、成功できる芸術家は一握りです。

アーティストのマーケティング

現代はSNSで簡単に発信できるようになりました。

NAKAGAWA TOMOYAさんはSNS(TikTok)で成功を収めた現代アーティストとして有名です。

漁師の経験を生かした作風は、唯一無二の自然美溢れる生き生きとしたネイル作品を生み出しています。

このようにSNSを活用した作品のPRが主流になりつつある中、画商、キュレーターの価値が高まっています。

例えば作者の投稿、リツイートでは、作品の持つテーマまでは説明できません。

この真意を伝え、サポートするのが「アートの意味を知る」画商、キュレーター達です。

ブランディングやマーケティング担当と言える方々で、SNS主流になりつつある現代においてその存在意義は更に重要となっています。

キレイな絵、かわいい絵というだけで購入できるのは、せいぜい10万円程度迄の作品。

数百万~数千万円の絵を購入する方は、その絵の持つ真意に共感し、応援したいと心から望んだ方々。

この応援度合いが強くなったものをパトロンと呼ぶのですが、投資本来の意味と同じですね。

アーティストの登竜門

冒頭でご説明の通り、画家1人を育てるのに2億円かかります。

この大金を用意できるアーティスト志望者はどれだけいらっしゃるでしょう?

宝くじで2億円当てたからといって、そこからアーティストを目指す方はいません。

自己投資ではなく株式投資などに手を出すのが一般的ではないでしょうか。

若手アーティストの金銭的補助、ブランディング補助、マーケティング補助を行っているのがギャラリー。

画廊とも呼ばれており、画商がオーナーを務めています。

このギャラリーに在籍できるかどうかが、アーティストにとっては1つ目の関門となります。

敷居が高そうで中々入店しづらいという方も多いのですが、実はとても開放的な空間です。

無理に押し売りされることもありませんし、知識の宝庫となっています。

画廊に所属するための選考基準

画廊はどんなアーティストでも在籍できるものではありません。

例えば今回お話を聞かせて頂いた、若手アーティストを積極的に支援する「八犬堂」様の在籍数は800名。

内、専業で食べていけるのは50人程の、約6.2%だそうです。

さて、そんな八犬堂さまの選考基準を1つご紹介いたします。

「その人の作品だとわかるか?」

ここが最大のポイントだそうです。

たとえば中卒で現在20代、固定概念に捕らわれない作風の「大沢愛」さん、藝大卒で海外にて技法を高めた「内田亘」さん、ストリングアート界の新星「桑野美沙」さん、医者の家系にあり聴診器を用い体内の声を収集しテーマとする「李 倩」さんなどなど。

内田さんの絵を見て「自分にも描けそう」と仰る方は多いのですが、どの作品も尋常ではない技術力です…

取り上げさせていただいたアーティストは極一部ですが、誰もが一目で著者のわかる作風、他にはない作家性を持っています。

このような唯一無二のアーティストを育成補助するのが、画廊という存在です。

絵を買うことがもたらす意味

固有の価値観だそうですが、自己主張の苦手な日本人は、隣の人の意見に左右されやすいもの。

島国特有の意識が根底にあるのかと思われますが、草間彌生さんの例をはじめ、自分に近い部分にまでアートが辿り着いて初めて購入を意識します。

受動的な価値観とも言えますね。

なぜそうなるのか、来店者様に答をいただきました。

「だって芸術なんてわからないから」

これもまた日本人らしい回答です。

自分で感覚的に良いと思っても、誰かが評価するまで動きません。

だから芸術市場は30年も取り残されたと言えるのですが…

絵を買う理由は、作家への応援。

決して投資を目的に買うものではないです。

身近に「わからないもの」を飾るだけで、素晴らしい日々になると私は考えています。